|

Читайте также: |

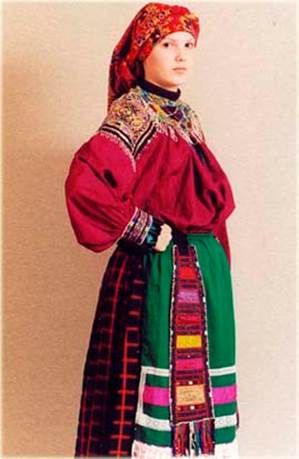

В южнорусский поневный комплекс входили: рубаха, понева, передник, нагрудник, кушак, кичкообразный головной убор, украшения и дополнения, обувь.

В южнорусский поневный комплекс входили: рубаха, понева, передник, нагрудник, кушак, кичкообразный головной убор, украшения и дополнения, обувь.

К наиболее архаичному виду женской поясной одежды, которую носили крестьянки всех южных губерний, относится понева («понька», «понява»). Понева состояла из нескольких сшитых или частично сшитых между собой полотнищ ткани, собранных у пояса на шнур. Поневы шились из клетчатой шерстяной домоткани черного, темно-синего, реже красного цвета. В каждой деревне клетки были строго традиционными по размеру и цвету. В зависимости от способа соединения полотнищ ткани выделялось два типа понев – «распашные» и «глухие». «Простая» распашная понева представляла собой прямоугольник из трех сшитых полотнищ домоткани со вздержкой у пояса. Позднее между основными полотнищами распашных понев стали вшивать «бедро» - кумачовые вставки, доходившие до пояса или половины полотнища.

К наиболее архаичному виду женской поясной одежды, которую носили крестьянки всех южных губерний, относится понева («понька», «понява»). Понева состояла из нескольких сшитых или частично сшитых между собой полотнищ ткани, собранных у пояса на шнур. Поневы шились из клетчатой шерстяной домоткани черного, темно-синего, реже красного цвета. В каждой деревне клетки были строго традиционными по размеру и цвету. В зависимости от способа соединения полотнищ ткани выделялось два типа понев – «распашные» и «глухие». «Простая» распашная понева представляла собой прямоугольник из трех сшитых полотнищ домоткани со вздержкой у пояса. Позднее между основными полотнищами распашных понев стали вшивать «бедро» - кумачовые вставки, доходившие до пояса или половины полотнища.

Самые древние распашные поневы были короткими: до колена или чуть длиннее. Обычно их подвязывали низко под животом и носили «с подтыком» (одну или обе полы затыкали за пояс так, чтобы сзади получился своеобразный залом («кулек»)). При этом на виду оказывались богато декорированный подол рубахи и внутренняя, специально украшенная сторона поневы.

Понева «с прошвой» появилась в XVIII веке и относится уже к типу «глухих». Ее шили из нескольких клетчатых и одного одноцветного полотнища – прошвы, при надевании приходившегося спереди или сбоку. Такая понева подтыкалась с подола у прошвы. «В растычку», т.е. распустив поневу, ходили только в церковь или в город, где считалось непристойным быть в подоткнутой. «Глухие» поневы обычно доходили до щиколоток либо до земли.

Особенно пышно декорировались поневы молодух. Праздничные поневы иногда весили 5-6 кг, и носить их было нелегко. На свои праздничные поневы молодухи нашивали крупные розетки из разноцветных шелковых лент с бусами и металлическими бубенчиками в центре. По представлению крестьянок, их бренчание оберегало от нечистой силы.

Наряду с клетчатыми встречались красные поневы в поперечную полоску. В некоторых селах носили гофрированные поневы, заложенные в продольные складки.

Наиболее поздний тип поневы - понева без прошвы в виде юбки.

Наиболее поздний тип поневы - понева без прошвы в виде юбки.

Поверх рубахи с поневой надевали передник («запан», «занавеска»). Он предохранял одежду от загрязнения, служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный и монументальный вид. На южнорусских передниках, в отличие от рубах, часто встречались растительные и зооморфные узоры. Интенсивность декора передников ритмично нарастала от верхней части к подолу. Наиболее широкая полоса помещалась на небольшом расстоянии от края передника. Покрой передников, как и рубах, был прямым.

По конструкции передники были:

- туникообразные с рукавами и без рукавов,

- на кокетке,

- на кокетке,

- «высокий», собранный у верхнего края под обшивку,

- короткий прямой передник, укрепляемый на талии.

Поверх рубахи, поневы и запона по праздникам крестьянки надевали туникообразные нагрудники («шушпан», «насов», «сукман»,«коротай»)напоминавшие укороченные рубахи. Для декора нагрудников характерно сочетание горизонтальных и вертикальных полос отделки, контрастирующих по цвету с фоном.

Непременными составными частями праздничных нарядов девушек и женщин всей России были всевозможные ушные, височные, шейные украшения, украшения рук и поясов.

Обязательными украшениями ушей являлись серьги – медные, серебряные, реже золотые подвески различной формы со вставными гранеными цветными стеклышками. На юге с серьгами надевали иногда гусиные пушки.

Височные украшения – селезневые перышки «кудерьки», воронежские «кружки» и «наушники», подвески из пучков конского волоса принадлежали в основном женскому, а не девичьему южнорусскому наряду.

Разноцветные дутые, янтарные бусы, бисерные цепи, «гайтаны», «монисты», цветные ленты и металлические цепи, жемчужные ожерелья использовались как шейные украшения.

К поясным украшениям южнорусского костюма относятся однолопастные и двулопастные прямоугольные подвески, располагавшиеся сзади, украшенные бусами, бисером, пуговицами, шерстяной бахромой.

До начала XX века в крестьянской среде сохранилась плетеная лыковая обувь – лапти, которые носили и мужчины, и женщины, и дети. Более дорогой, праздничной обувью русских крестьянок в XIX – XX века были массивные кожаные туфли, которые надевали на белые, узорчатые или полосатые вязаные чулки, собранные на ногах «гармошкой».

В конце XIX века деревенские щеголихи по праздникам ходили в кожаных сапогах с высокими каблуками и тупыми носами, с высокими голенищами, собранными в мелкие поперечные складки – «морщины».

Зимней обувью были валяные сапоги – валенки, пимы.

Формы головных уборов изображали животных и птиц это выступало в качестве своеобразной маскировки, и выполняло роль оберега.

Овальный силуэт южнорусского поневного комплекса, горизонтальность расположения декора, намеренное сокрытие талии и шеи придавали женской фигуре подчеркнутую массивность.

Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 179 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ | | | Жизнь и деятельность |